2022年3月26日(土)と27日(日)に、ロームシアター京都サウスホールで自身が率いるピチェ・クランチェン・ダンスカンパニーの作品「No.60」を上演する、ピチェ・クランチェン。国際的に活躍する彼が初めて日本で上演を行ったのは、2003年のことだった。その初来日時から共に多くの仕事をしてきたDANCE BOXプログラム・ディレクターの横堀ふみさんに、初来日からの20年を振り返ってもらった。

『テーパノン』写真:阿部綾子

2003年10月、関西空港でピチェ・クランチェンを待つ。

「Asia Contemporary Dance Festival 2003」への出演のため初来日、約1週間の大阪滞在であった。当時、DANCE BOXの拠点劇場「Art Theater dB」は、大阪は新世界、ジェットコースターが建物の廻りを這うフェスティバルゲートの中にあった。

到着ゲートに、黒地に真っ赤な花柄がプリントされたアロハ・シャツを召した男性が颯爽と現われた。その男性がピチェである。(ちなみに、そのシャツは本番の衣装でもあった)(余談だが、ピチェと同プログムに出演するキム・ヨンチュルとカンパニー・メンバーも一緒に空港から大阪市内に向かった。緊張していた私は、彼らの電車の乗車切符を子ども料金で購入しまう。そのことにふと気がついたのは、ずっと後のこと。ここだけの話である)

「Asia Contemporary Dance Festival 2003」でのピチェのパフォーマンスには、度肝を抜かれた。身体一つ。古典仮面舞踊劇コーンのテクニックを土台としたムーブメントが、上記の衣装の効果も相まって、みごとに抽象化され、ダンスの輪郭が鮮やかに立ち上がっていたのであった。「ダントツに面白いダンサーに出会った。次回も招聘したい」と、スタッフ全員が共通して感じていた。

この時、ピチェは孤軍奮闘していた。マネージャーのソジだけがいた。ピチェのダンスの礎である「古典仮面舞踊劇コーン」。コーンを表象する「衣装」や「仮面」などをはぎ取って活動していたピチェは、コーン界隈のあらゆる人々から総スカンを食らっていた。コーンの象徴性を解くことで、ピチェはコーンに内在している「智慧」や「哲学」を明らかにし、それらを生きるものとして現代に橋渡しをしようとしていたのだと、私は理解している。そのコンセプトは、現在に至るまで一貫していると思う。

この初来日以降、20年にわたって、数えきれない程、ピチェは日本に招聘されるようになる。

2007年2月、関西空港でピチェ・クランチェンを待つ、3度目。

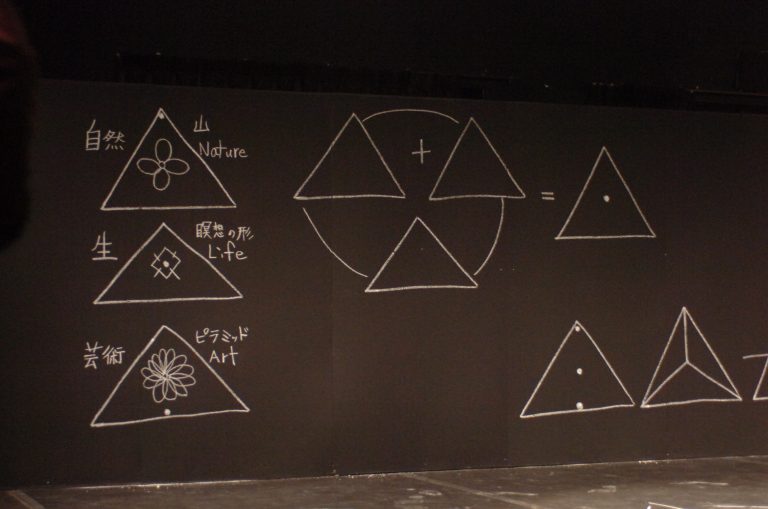

「Asia Contemporary Dance Festival 2007」国際共同制作の作品上演の為、約3週間にわたる大阪滞在であった。私たちは、ピチェ自身の作品上演だけでは物足りなく、新たに共に作品を生み出したかったのである。ピチェが振付、演出を行い、出演者はオーディションで選出した。作品名は『テーパノン』である。テーパノンとは何か、当日パンフレットにピチェが示したテキストを引用する。

「テーパノン」とは、タイ舞踊の基本となる型である。

そこには3つの重要な要素が含まれており、舞踊を志す者はみなそれを学び、理解しなければならない。

1.自然 2.芸術 3.生

これらの要素は、それぞれが独立の働きをする場合もあるが、同時に作用する場合もある。

『テーパノン』写真:阿部綾子

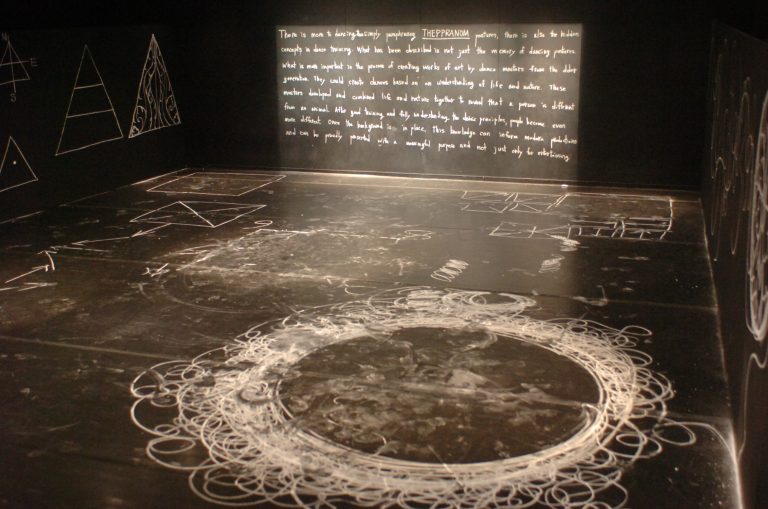

ピチェは4年の歳月をかけて、「テーパノン」についての著書を執筆した。動き/型の意味や役割を越え、舞踊の根源へと深く探求したこの本をテキストに、作品を制作した。出演者は、アメリカ出身・大阪在住のパフォーマー、韓国出身・大阪在住のダンサー、そして役者などと、ルーツやキャリアの大きく異なるパフォーマーたち。劇場内には、「テーパノン」を分析した図やテキストが、壁に、床に、描かれていく。固有の文脈に紐付いて継承されてきた文化が、他者に手渡されるなかで、“我々の”叡智へと変容していくような時間だった。

この作品は、その後、沖縄県立博物館・美術館、島根県立文化センター グラントワで再演を行った。大阪時の初演から、作品は大きく変わった。テーパノンを学び醸成する過程を、うどんの麺をつくる過程に見立てた。出演者たちは、舞台上で粉まみれになりながら、小麦粉をこねた。そして、出演者の一人であるピーター・ゴライトリーの老いていく身体が、作品のもう一つのラインとして走った。テーパノンがもつ長い歴史の流れと、一人の人生の流れ、そして小麦粉が形を変えて行く流れと、複数の時間が共存した。

『テーパノン』写真:阿部綾子

今回、ロームシアター京都で上演される『No.60』は、『テーパノン』の発展形である。

長くひとりで闘ってきたピチェには仲間がどんどんと増えていった。世界中に、そしてタイにも。2007年『テーパノン』の上演時には、彼のダンス・カンパニーが上演を支えてくれた。日本では、当初はソロ作品の上演ばかりであったが、徐々にカンパニー公演へとシフトしていった。

自宅に、カンパニーの日々の活動の拠点としてのスタジオを、自らの手でつくった。ついには、自宅の隣の敷地に劇場もつくった。

そして、DANCE BOXは大阪を離れ、2009年には新長田に拠点を移し、劇場「ArtTheater dB KOBE」を開設した。新長田でのDANCE BOXのプログラムは、『テーパノン』の沖縄・島根ツアーでの経験が大いに活かされている。

スタジオや劇場がある自宅の敷地でくつろぐピチェ・クランチェン 写真:Supachok

2022年2月4日、オンラインでピチェと話す。

この原稿の依頼を受けて、コロナ禍の現在、ピチェは何を考えているのだろうかと聞きたくなった。

この2年間で、海外ツアーに出たのは、台湾とフランスだけだと言っていた。年間の多くの時間をツアーで過ごしていたピチェにとっては、稀少なことだろう。タイでは、コロナ禍以降、劇場等での上演は行われていない。

この間、恒常的にカンパニーのトレーニングは行ってきたということと、TikTokをつかってのオンライン・プログラムを行ったことも聞いた。そして、『No.60』のさらなる発展形のアイデアも生まれていた。

コロナ禍が落ち着いたら、自前の劇場は、タイのパフォーミング・アーツの実践者たちと共有したいと。タイには政府主導や大学に所属する劇場ばかりで、民間の劇場がとても少ない。だから、もっと自由に使える場がコミュニティには必要なのだと。ピチェは、「コモンズ(共有資源、共有地)」の人だと、改めて思う。「コーン」の叡智を、自らの場を、人々と分かち合う。

最後に、「オンラインが広く普及した現在、ライブ・パフォーミングは必要とされるでしょうか?」と尋ねた。「もちろん、だからこそ、人々は必要とするでしょう」と。

2022年3月、京都でピチェに再会できることを願うばかりである。

「No.60」©Hideto Maezawa

横堀ふみ

NPO法人DANCE BOX プログラム・ディレクター