新世代の劇作家・演出家として注目を集める市原佐都子の代表作『妖精の問題』(2017年初演)を、ロームシアター京都のレパートリー演目として再制作する「レパートリーの創造」シリーズ。2021年7月8日〜11日に出演者オーディションがロームシアター京都で実施された翌日、市原佐都子と、音楽を担当する額田大志の2人に話を伺った。

『妖精の問題』の創造とリクリエーション

―市原さんの代表作『妖精の問題』は国内外各地で上演を重ね、すでにさまざまなバージョンが制作されています。2020年5月にはオンライン版が上演され、今年5月には中国でそのオンライン版配信とトーク、インドネシアでは現地の俳優と創作したオンライン版の上演とトークが実施されました。その後、韓国のソウル・マージナル・シアター・フェスティバルでは韓国の俳優によって上演されました。そのような再評価の動きもある中で、市原さんにとってこの作品がどういうものか改めてお話しいただけますか?

市原 『妖精の問題』は2017年に初演した作品で、2016年に発表した『毛美子不毛話』が第61回岸田國士戯曲賞にノミネートされて、これまで以上に注目が集まっていた中で制作しました。しかし外からの評価よりも自分の心のマスタピースというか「これが創れたからこの先も大丈夫だ」と言えるようなもので、なおかつ、再演を重ねていけるものをつくらなければいけないと思っていました。

その前の2015年は自分にとって、何をやってもうまくいかない一年で、心が疲弊していました。そんななかで、新しいメンバーと何かやりたいと取り組んだのが『毛美子不毛話』でした。そのころから、俳優を対等なコラボレーション相手として捉え、共同で作品を作り上げていくスタイルがおもしろいと感じていたのですが、『妖精の問題』に出ていただいた俳優の竹中香子さんは、そのスタイルがうまくいくだろうと声をかけました。

沖縄にある「アトリエ銘苅ベース」での試験的なレジデンスとワークインプログレスに参加してみないか、と演劇制作者/ドラマトゥルクの野村政之さんから声をかけていただいたのがきっかけで、竹中さんと2人、沖縄で滞在制作したものが、『妖精の問題』第一部「落語」となります。この落語のパートをレジデンスの成果発表として沖縄の観客に見ていただいたとき、観客に届いている実感があり自信につながりました。そのような経緯で、竹中さんと信頼関係を築き、密に対話を重ねた時間をすごした末に生まれた、私にとって特別な作品です。

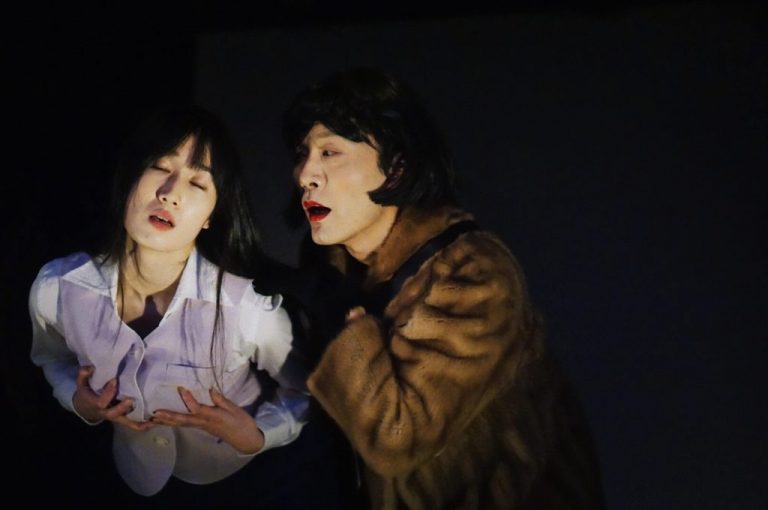

『妖精の問題』初演 Photo:Kai Maetani

―沖縄でのレジデンスを経て、『妖精の問題』が3部構成となった経緯について、くわしく伺えますか。

市原 沖縄で第一部「落語」のパートを発表した後、第二部「コンサート」を書いたときは、どういう音楽にするかという方向性がまったく決まっていませんでしたが、『毛美子不毛話』でもお願いした額田さんに音楽を依頼することは決めていました。偶然にもその頃、竹中さんは額田さんの出演するライブを見に行っていたそうなんです。

額田 そうですね。僕が主宰するバンド「東京塩麹」のライブを竹中さんが見に来てくださいました。その日のライブの対バンが中村佳穂さんというミュージシャンだったんですが、竹中さんは中村佳穂さんのパフォーマンスにすごく感激して、その後のクリエーションでも「彼女のような感じでやりたい」と強く意識していたように思います。

市原さんから音楽を最初に依頼いただいたのは『毛美子不毛話』ですが、そのきっかけも共通の知人経由で知り合ったからなんですよね。たまたま出会えたから短い曲を一曲お願いします、という感じで(笑)。普通のオファーでは、僕の普段の音楽を聴いたうえで依頼いただくことが多いですが、市原さんの場合は僕の音楽性にそれほどこだわりがない、というか。

市原 「東京塩麹」のCDはちゃんと聴いていますよ(笑)。

額田 (笑)。だから、市原さんとの制作は普段やらないことや新しいことに挑戦できて、とてもおもしろいです。『妖精の問題』の二部の「コンサート」の音楽も30分以上あり、一般的なものより曲が長いのですが、限られた制作期間の中で完成させるため、ある程度即興的に作ることになりました。ピアニストの杉本亮さんに来てもらって竹中さんと3人でセッションしながら作っていったのですが、時間の制約があった中でのクリエーションに少し悔しさを感じていました。今回のリクリエーションは、初演で心残りがあった部分を手直ししつつ新しいことにも挑戦できるので、ありがたい機会だと感じています。

額田大志さん

「自虐的な笑い」で社会にアゲインストする

―今回、ロームシアター京都での再創造にあたって、一人の役者が単独で演じきる内容ではなく、複数名で演じる形式にするとしましたが、そのアイデアや方向性はどのように決めていったのでしょうか?

市原 まず、『妖精の問題』は、自分が思い入れのある作品ですので、リクリエーションをやってみたいという想いがありました。複数名で演じる形式については、一人の俳優が演じきるというスタイルも、もちろん素晴らしいものなのですが、より多くの人が作品に関わることで、私と竹中さんの2人でギュッと濃密に作り上げた世界観が開かれたものになっていくといいなという期待があります。

作品の扱うテーマの中に、普遍的なものがあると思いますし、複数の俳優に入ってもらうことで、作品のもつ普遍性をいろいろな視点で見せることができるのではと考えました。

―これまで上演された『妖精の問題』のさまざまなバージョンについて、改めて、市原さんが感じていることを伺えますか?

市原 この作品は1人でも演じることができる“持ち運びがしやすい”作品ということもあって、国内外で多数再演していただいていることをとてもうれしく感じています。それまでハイペースに新作を作ってきていましたが、再演される作品を作りたいと考えていたので、その通りの展開となり、純粋にそのことがうれしいですね。

各地での観客の反応の違いも印象的で、ニューヨークで再演されたときは、“笑い”の反応の違いに驚きました。竹中さんが舞台に出てきただけでも笑いが起こるんですよね。第二部は本人がカラオケのようにマイクを持って演じるので、観客は手を打ち大笑いしながら聞いているような空気感がありました。でも、ただ笑っているだけじゃなくて、内容に対してズバリと核心をついた質問をしていただくこともありました。そもそも、この作品の上演中に、観客席から笑いが起こることも実はあまりなかったので、それも新鮮でした。

市原佐都子さん

―確かに、日本国内の上演では、観客席の雰囲気は「ここで笑っていいのかどうか、わからない」という戸惑いがあるように感じました。

市原 笑うのは不謹慎なんじゃないかと感じて笑えない人がいる一方で、「ここは笑うべきだ」とアピールするように振る舞う人もいましたし、反応はさまざまでした。また、あるシーンで男性が笑うと、同じ場にいた女性は少し嫌な感覚になる、ということもありました。そこで今回のリクリエーションでは、「笑い」をどう捉えるかについて改めて考えてみたいと思い、『笑いの哲学』(講談社選書メチエ、2020年7月刊)を執筆された美学者の木村覚さんにお願いしてドラマトゥルクに入っていただくことにしたんです。

木村さんはもともと知り合いで、『笑いの哲学』を読んだとき、『妖精の問題』の中で展開している“自虐的な笑い”のことを考えました。本の中で「自虐というものは日本的なものである」という記述があり、その部分についてもっと自分を相対化して考えたいなと思いましたし、「日本の笑いは成熟していない」という記述も自分に響きました。

たとえば社会問題についても、お笑い芸人が少しでも「笑い」として扱うと日本ではタブー視されてしまうところがあり、「笑い」と「社会問題」は離れたところにあります。でも本来、ユーモアというものは過酷な現実に対してアゲインストするためにあると私自身は考えていますし、実際、『妖精の問題』の落語のパートで扱った自虐的表現は、登場人物が社会に対峙するために展開しました。今回、木村さんに入っていただくことで、「笑い」の役割について一緒に考えていきたいです。

リクリエーションで、より開かれた作品に

―先ほど、過酷な現実にアゲインストするために、とお話しされたことについて、もう少しくわしく伺えますか?

『妖精の問題』は相模原殺傷事件を発端として生まれたとのことですが、それ以前の作品でも社会問題を扱うことはありましたか?

市原 社会問題を取り上げよう!と強く意識して取り組んだことはあまりないですが、自分自身の身の回りで起きていることについて、実感をもって考えられることを作品にできるといいな、とは思っています。

食べることや生殖のことを執拗に扱った初期の過去作品では、自分の表現している内容が実際に社会とつながっているという意識は持っていませんでした。社会とのつながりを意識し始めたのは『毛美子不毛話』あたりからですね。

当時、私自身のフェミニズムに関する知識もいまより少なく、『毛美子不毛話』で登場するパンプスも、「パンプスを履いている/履かされている状況」を女性の問題を扱うために強く意識して取り入れたのではなく、素直に「パンプスを履いている/履かされている状況が興味深く、ただ作品にしてみたい」と思ったからです。そう言うと、「女性」という言葉からことさら逃げなくてもいいのではないかと言われたりもしますが、自分の初期衝動としては実際ただそうでした。それを観た人は女性の問題、社会の問題と言います。そのようなことがあるので、私は、こういう作品をつくっている/つくらされているという状況、社会にいるのだと感じます。たとえば『毛美子不毛話』でパンプスを扱った後、「#kutoo」のアクションとリンクするというようなことがありましたが、作品を作ったときに「#kutoo」という言葉は、まだありませんでした。

「毛美子不毛話」Photo : Mizuki Sato

市原 『妖精の問題』も、相模原殺傷事件という大きな事件を扱ってみたい、ということではなく、自分の感覚が元になっています。たとえば、東京で暮らしていると、すべてにおいてスピードを求められたり、自己責任で自分の身を守る生き方を強いられたり、さらに、同じことを人にも求めて他者にやさしくできない状況になってしまったり、そういうことが当時はいま以上に私自身に、そして社会にもあったように思います。

そのような状況で相模原の事件が起きて、自分の体験が事件とつながり、そのときの厳しい状況を作品にしたいと感じたのがきっかけです。私は殺人は犯していませんが、私は女性で子どもを産む機能のある身体を持っているので、もし自分が妊娠して自分の子どもが障害を持っていると分かったら私はどう感じて、行動するだろうか、と考えました。日本では出生前診断で胎児に障害がみつかった場合中絶を選ぶケースも多いと聞いています。さまざまな事情が個々人にあると思いますし、私はそのことを責めたいのではなく、そういう世の中に生きていて、私もその判断をするかもしれず、だからあの犯人と私はまったく別の人間であると言い切れないと思いました。その人が生きていたかもしれない時間を奪うということですから、中絶も殺人ではないかと思い、恐ろしいことですが、そういうことを見つめたい、そうすれば自分を救うことにもなるのではないかと思いました。ですから実際の事件を忠実に作品にしていくというよりも、事件によって直視させられた自分自身の中にある偏見や生きづらさから作品を創作したという感じです。

―再創造にあたって、スタッフワークを一新することになりましたが、特に舞台美術は大きな変化がありそうですね。

額田 舞台美術は、今回は建築家チームのdot architectsですね。

市原 そうですね。今回のリクリエーションは観客席で見ているお客さんも、単に一観客としてその場にいるというよりも、空間全体に参加できているように感じてもらえる空間づくりをしたいと思いました。厳しい内容とも言えますが、ユーモアもありますし、内容の厳しさとは別軸で、楽しさも受け取ってほしいです。そういう場づくりはdot architectsが得意なんじゃないかと感じて、お願いしました。

―出演者オーディションの一次審査・二次審査を終えたばかりですが、いまの心境はいかがですか?

市原 「この作品がやりたい!」と強く思ってオーディションに参加してくださった方が多かった印象で、その気持ちにふれることができたのが、すごくうれしかったですね。課題もかなりハードな内容でしたが、みなさん、ものすごく練習してきてくれて。

額田 台本をまるまる2ページ、1人でやっていただいたり、パートを歌っていただいたり、課題はとても難しかったと思います。歌のパートも見せていただいたんですが、参加者の方の迷いのない演技を見るうちに、一緒につくっていけるのが楽しみになるオーディションでした。

音楽を作る側の人間としてはどうしても歌のうまさを気にしてしまうけれど、総合的には立ち振る舞いや雰囲気、セリフのうまさも必要になってきます。演劇において歌を使うことや、俳優が歌うということの位置づけは、自分の中でまだ完全にはつかみきれていませんが、今回のリクリエーションを通して整理できたらいいなと考えています。

市原 オーディションでも「こういう俳優がほしい」ということは事前にあまり話してなくて、「こういう人が来たらこういうことができるだろうな」という可能性を話し合い、さらに、どの可能性に今回チャレンジしてみるかという視点で審査していき、最終的には初演では俳優3名だったものを、7名に増やして制作していくことになりました。

―複数の俳優が参加する形式になることで、演出のベクトルにも変化が生まれそうでしょうか?

市原 そうですね。初演ではどのパートもほぼ一人の俳優が観客に向かって語る形式でしたが、今回の制作では、一人で演じていたパートも複数の俳優が対話する形式になります。一部の落語も二人の掛け合いになりますし、第二部では、夫婦の夫役として男性の俳優も参加しますので、関係性も見せながら展開して行けたらと考えています。

―来年1月の公演が楽しみです!今日はありがとうございました。