撮影:麥生田兵吾(umiak)

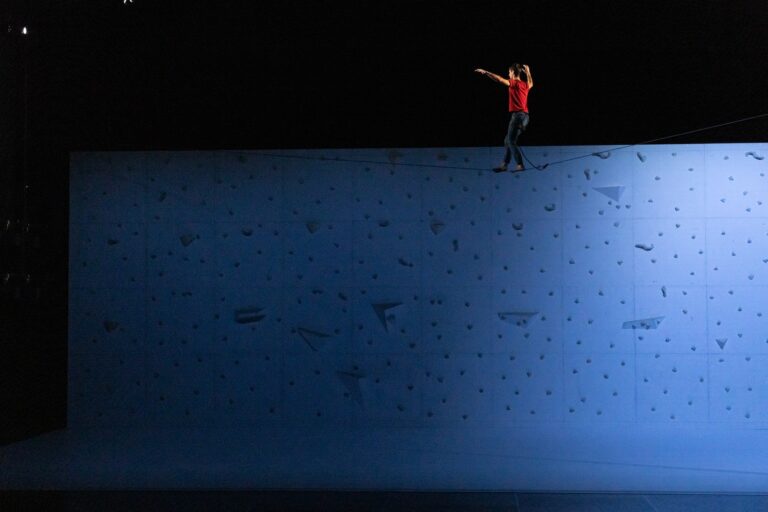

スポーツクライミング用の白い壁が舞台の上に立っている。暗転すると、ゆったりとしたアンビエント調の音楽がスピーカーから流れ始めて身体を包み込む。白い壁にパッと投影された映像には、青い空にそびえ立つ山々が見える。それから、谷の間に張られた一本のライン。その上で、赤いTシャツにジーンズを履いた男性が綱渡りをする。ゆっくりと、バランスをとりながら。モノローグの音声が落ち着いた口調で語る。自分が置かれた状況への感覚を強めることで自分を信頼できるようになるんだ、と。

『Corps extrêmes——身体の極限で』を演じるのは、1人のハイライナー(高所での綱渡りをする人)と、1人のクライマー(崖や岩山を登る人)、それから、8人のアクロバットパフォーマーたちだ。舞台装置について言えば、スポーツクライミング用の壁に加えて綱渡りのラインが舞台の高所に張られていて、縦横高さのいずれをも余すところなく活用している。「〈極限状態の身体〉が放つ魅力を堪能すると同時に、舞台にながれるパフォーマー自身のモノローグにより彼らの静謐な心の内側に触れることで、ドキュメンタリーと夢が交錯する世界に誘われることでしょう」。劇場の入り口で渡された小冊子にはそう書かれていた。

〈極限状態の身体〉にこれまで触れた経験を思い返してみる。すると、幼い頃に見たサーカスの様子が頭に浮かんできた。サーカスの団員たちはバランスを取ったり跳躍したりしていた。わたしたち観客はハラハラとしながらそれを見つめていた。ハラハラは、団員たちが技を失敗するたびに加速していく。転落防止用のネットにバウンドする団員たちの様子をよく覚えている。なるほど、サーカスの団員たちは公演中に失敗する姿を見せていた。本番であっても技に失敗するかもしれない、そうした可能性を感じ取るときにわたしたちはハラハラするのだ。何度か失敗を重ねた後に、ついに技に成功した団員たちの姿は超人的だった。地面に引き戻そうとしてくる重力に抗って困難な跳躍を成功させている。そう感じたものだ。

他方で、『Corps extrêmes——身体の極限で』はどうだったか。この作品には、ハラハラとする場面は特に存在しない。たしかに、アクロバットパフォーマーの一人が演技中の失敗について語る独白の音声が公演の途中で流れる。しかし、実際に目の前で失敗が生じることはないし、そうしたことは想定されていないはずだ。というのも、舞台上には転落防止用のネットも、クッションも設置されていないからだ。演者たちは、落ち着いた素振りで、何の困難もないかのように跳躍する。だから、わたしたちも心配しない。もちろん、そうした落ち着きは練習の賜物だ。互いを完全に信頼し、落ち着いて身を任せられるほどに演者たちは練習を積み重ねている。信頼や落ち着き。こういった特徴についてさらに理解を深めるために、開演から約20分経ったあたりで展開される場面に注目してみたい。

その場面までの展開を簡単にまとめておこう。谷に張られたラインをひとりのハイライナーが渡っていく映像がまず投影される。映像が消えると、映像と同じ服装をしたハイライナーが舞台のラインの上に現れる。さらに、彼がライン上をしばらく行き来したところで、クライミングの壁の上から他の演者たちも登場する。壁の上の演者たちが地上へと降りていくと、高所に居るハイライナーと地上に居る演者たちのやりとりが始まる。最初に流れていたハイライナーの独白では、極限状態での綱渡り中に見た幻覚についても語られていた。それも相まって、ハイライナーの眼前でアクロバットを繰り広げる地上の演者たちが渓谷でたわむれる精霊に見えてくる。この幻想的な場面で繰り広げられるムーブメントに焦点をあてていこう。

そこでは、こんな動きが披露される。一人の女性パフォーマーが他の演者たちに支えられながら徐々に持ち上げられる。しかも、その女性は、他の演者たちがかかげた手のひらを足場にして、その上を歩き始める。一歩足を踏み出すたびに、下にいる人が手を差し出して足場になるわけだ。下支えになっている演者たちの手のひらは草原のようだ。次々と生成される大地を踏み締めながら、女性は歩みを進める。さらに、それに合わせてハイライナーもまたラインの上を歩き始める。両者ともに、慎重でありながらも確かな足取りで真っ直ぐに前を向きながら足を進めていく。

撮影:麥生田兵吾(umiak)

この場面には、三つの足場が現れている。第一に、演者たちの手のひら。第二に、綱渡りのためのライン。第三に、下支えとなっている演者たちが歩いている舞台だ。わたしたち観客からすると、この三つの足場には信頼という点でグラデーションがある。手のひらの上を歩くのは不安だ。ラインの上を歩くのはまだ可能かもしれない。舞台になるとわたしたちはすっかり安心して歩くことができる。だが、舞台上の演者たちの振る舞いには、そうしたグラデーションは感じられない。というのも、どのパフォーマーも足を踏み出した先に踏みしめるべき足場があることを疑っていないからだ。だからこそ、いずれの足場もしっかりとしたものに見える。観客がそれぞれの足場に対して持っている信頼と、演者がもつ信頼との間の齟齬。それが、足場の確からしさと信頼の関係性を浮き彫りにする。

舞台のような建造物を、外の大地を、わたしたちは強く信頼している。あまりに強く信頼しているものだから、もはやその信頼は意識の後景に退いてわたしたちはその上を歩いていくことを当たり前で自然なことだと思っている。足を踏み出せば地面を歩ける。わたしたちが日常的に活用している、こうした自然な因果法則もまた何らかの信頼によって支えられている。このことにわたしたち観客は気付かされる。わたしたちが到底信頼できないような足場を歩く演者を見ることによって。そして、その足場が確かな地面に見えるという体験を通して。

上記のような信頼は、一足飛びに獲得できるものではない。足を踏み出せばそこに足場があるという信頼は、足を踏み出したときに足場があったという経験を何度も積み重ねることによって獲得されていく。さらに、地面の小さなでこぼこに足を取られないでしっかりと踏み締めるためには、地面のでこぼこに対する足裏の適切な接地を身につける必要がある。まだ足元がおぼつかない幼児にとって、毛の長い絨毯や砂場はそこまで確かな足場にはなっていないだろう。周囲の環境に対する働きかけと、そうした環境から返ってくる反動との間にわたしたちは適切な関係を見出さなければならない。このことに注意を向けると、ハイライナーの独白や、コンセプトと構成を担うラシッド・ウランダンの言葉の意味も明らかになってくる。ウランダンは、本作品に関するインタビューの中でこう述べている。

彼らに共通しているのは「ハイレベルな技術とともに、周囲の環境を鋭敏に感じ取る豊かな感受性をもつ人たち」ということです。作品中に彼らのパフォーマンス映像が流れますが、ハイライナーやクライマーは峡谷や絶壁など大自然のなかで、空気の流れや岩肌といった周囲の環境を観察し対応しています。アクロバットは室内ですが、やはり仲間をつねに観察し感覚を共有していなければ、高レベルのパフォーマンスは不可能です1。

ここで語られているのは、周囲の環境を感受していくパフォーマーの姿だ。さらに踏み込んで言えば、パフォーマーたちは自分のアクションに対する周囲の環境からのリアクションを観察している。そのことが、「対応」という言葉で言い表されている。手を大きく振りながら重心を感じているハイライナーの姿、岩に対する指の引っかかり方を確かめながら体重をかけるクライマーの姿、仲間の呼吸を観察しながら飛び上がるアクロバットパフォーマーの姿を思い浮かべよう。いずれの場合でも、自らに影響を及ぼす周囲の環境を感じ取りながら、それに合わせてパフォーマーは自らの動きを調整している。そうしたプロセスを通して自分の身体と周囲の環境との関係を定立していくと、パフォーマーたちはどんどんとスムーズに動けるようになる。周囲の環境を信頼し、その環境で動き回る自己を信頼する。そうなれば、その環境はパフォーマーたちにとってもはや自然なものになるはずだ。

作品の終盤で、ハイライナーがラインにぶら下がり、遂にはその手を離して舞台上へと落ちてくるシーンがある。急に体重がかからなくなったラインは、反動で楽器の弦のように揺れる。この場面は、新たな環境へと身を投じていくパフォーマーたちの態度を象徴しているように思われる。ハイライナーにとって、ラインの上は親しみのある領域であるはずだ。さらに、劇場内では、実際に屋外で谷を渡っていく時のように強い風が吹くこともない。だから、あのラインの上は、彼にとってかなり自然に振る舞える環境になっていたはずだ。しかし、彼はそこから離れ、見知らぬ土地へと入り込んでいく。地上でのアクロバットという新しい環境で、ハイライナーはふたたび周囲との関係を構築しはじめる。パフォーマーのこうした姿を鑑みれば、次のように言うことができる。エクストリームな身体の用い方をする人々は、たんに危険な状況のスリルを楽しんでいるわけではない。むしろ、新たな環境のもとで信頼を形成していくプロセスを探究する人々なのだ、と。

撮影:麥生田兵吾(umiak)