©Takeshi Hyakutou

オル太とは東京藝術大学の「geidaiRAM」というリサーチプログラムで知り合った。2015年のことだと思う。そのあと一緒に「かるた」を作った。オル太のパフォーマンスやインスタレーションの記録集を作るにあたって、パフォーマーや観客の身体的な経験が、別の身体表現へと「翻訳」されるようなドキュメントにしよう、ということで、詩人たちに参加してもらって「かるた」にした。今も販売中らしく、貴重なので買っておいた方がいいと思う。*

このドキュメント制作を通じて過去のプロジェクトについて教えてもらったけれど、ずいぶん変わったひとたちだと思った。そのあと、2016年の韓国・釜山ビエンナーレのインスタレーションを見に行ったり、沖縄・那覇の「BARRAK」の屋上でボードゲーム作品の「上演」に参加したりした。東京都北区王子に「コ本や」がオープンした頃は、誰でも参加できるドローイング大会をオル太が定期的に開いていて、近くの保育園に通っていたわたしの子どもがお世話になった。コ本やの屋上で開催された夜のドローイング大会はすばらしい時間だった。コロナの頃は、炭鉱のリサーチをベースにしたコンピュータゲームも作っていた。

ギャラリーや美術館のインスタレーションも作るけど、パフォーマンスもするし、かるたも作るし、田んぼに家を建てて生活することを作品とすることもあるし、ボードゲームやコンピュータゲームも作るし、巨大な本を作ったりもするし、オル太はいろんな活動をする。多彩だけれど、なぜか特に派手な感じがせず、むしろ不思議な落ち着きや、安定感がある。それはプロジェクトの形態を問わず、関心が一貫しているからなのかもしれない。

オル太はアジアということをずっと考えていると思う。日本や日本人が主題になっているように見えても、そこには必ずアジアを考えようとする意識がある。農業、祭祀、炭鉱などのトピックは、日本/人への集中ではなく、アジアのつながりや広がりに向かっている。

そして「政治」を拡張的に捉えている。都市を走る宣伝カー、若者の雑談、宝くじ売り場、不動産チラシ、夫婦やサラリーマンの何気ない会話、そうしたところにも「文化の形態をとった政治」が現われていると見て、『超衆芸術 スタンドプレー』のようなパフォーマンスを作ってきたし、今回の『ニッポン・イデオロギー』もそうだ。なぜわたしたちの生活の中にこんな言葉があるのか、こんなコミュニケーションや、勝敗の構造や、沈黙を強いられる状況があるのか、それもまた「政治」の現われではないか、という考えが背後にあると思う。単に政治家や政党、誰もが知る政策への「抵抗」のような身振りをオル太は決して見せない。政治として認識されているものと、政治として意識されないままに絡め取られている日常を接続し、地続きのものとして経験させることに、オル太独特の芸術的な挑戦がある。

いろんな場所に政治が現われ、アジアとのつながりがある。日常の中で気づかれていないものを表現するには、さまざまな表現方法が必要とされる。オル太にとってはそれが当たり前だからこそ、スタイルを固定させず、多方向から問いにアプローチしているのだろう。

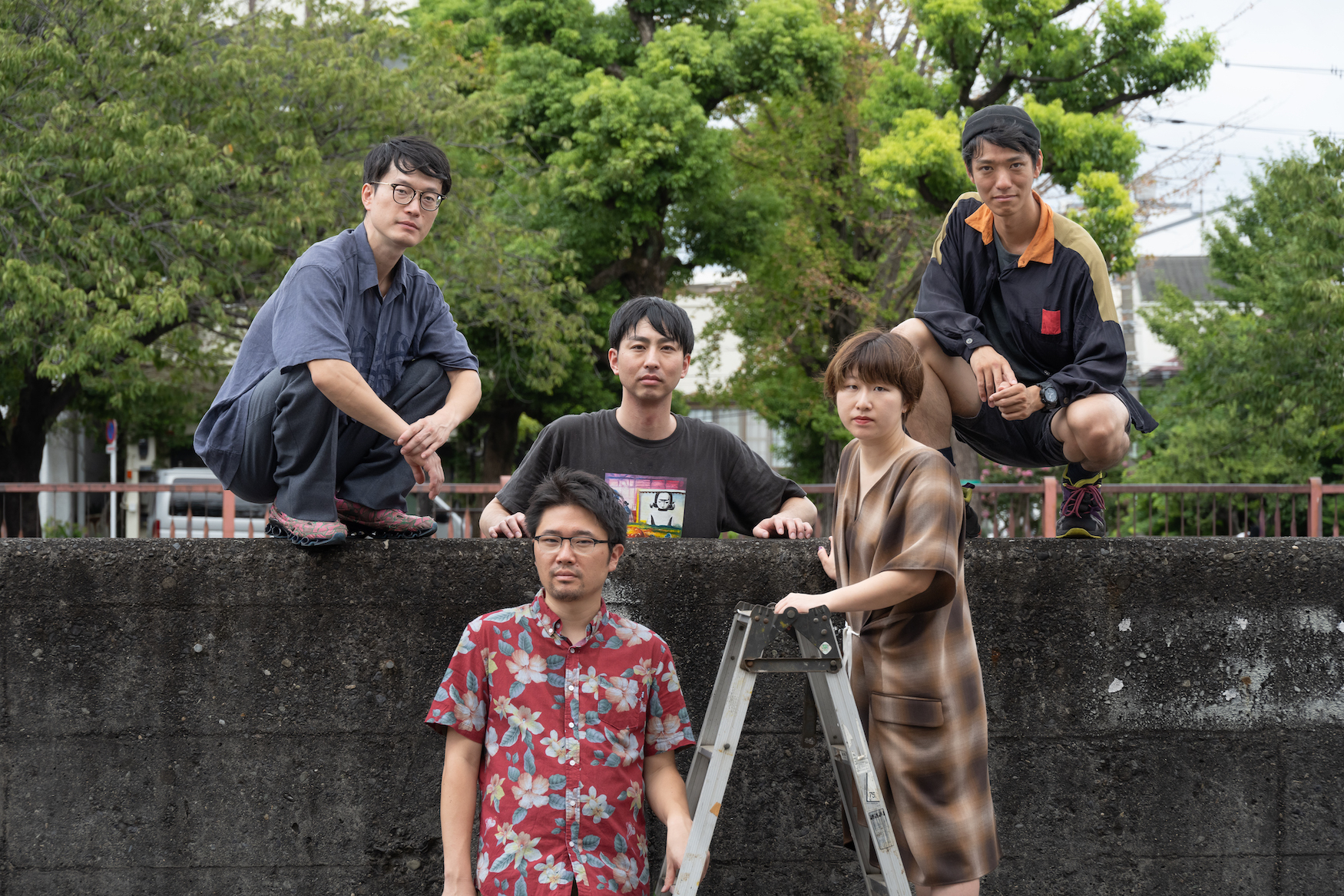

オル太は、わたしが知り合った頃は6名だったけれど、今は5名になっている。個々人の人生ではいろいろなことがあるから、そういうことも全て受け止めて、活動を続けているように思う。芸術を「祝日」にせず、生活の中の「平日」のいとなみとして日々続けているところも、オル太の活動の淡々とした落ち着きを生み出しているのではないだろうか。

わたしがオル太を尊敬するのは、当たり前のように自分たちでなんでもやるところだ。リサーチもするし、台本も作るし、演出し、自分たちで演じるし(そして演技のうまさという基準ではない特殊な何かを提示するし)、衣装やオブジェや舞台美術も自分たちで作り、映像も作り、舞台監督も担い、仕込みも全員でして、Tシャツやスウェットなど毎回やたらとグッズを作り、助成金も申請する。プロジェクトごとにかたちが変わるが、特定のプロデューサーやマネージャーを持たない。役割分担しつつも、誰かに管理されるのではなく、また誰かをトップとするのでもなく、全員が対等なコレクティブを続けようとしている。「なにを」作っているかだけでなく、「いかに」作っているかにおいても、オル太から学べることは多いと思う。

オル太の作品は「わかりづらい」と言われる。実際わかりづらいのだが、それはわかりやすい言葉に要約できるようなかたちで作品を作っていないからだ。ピラミッド構造のトップに立つ誰かがわかりやすくまとめるという作り方ではなく、それぞれのメンバーが(そしてプロジェクトごとのチームや俳優たちやコラボレーターが)持ち寄る雑多なリサーチ、言葉、物、声、身体が、無数の「部分」や「場面」を作っている。パフォーマンス作品でも、そこには一つの「ドラマ」があるのではなく、様々な「場面」がある。わかりやすいドラマを求める意識のはたらきから少し離れて、眼の前に日常と政治と歴史の混ぜ合わせからなるどんな場面が生まれているか、そしてそれを劇場や美術館を出たあともいかなる場面につなげていけるかを自由に考えるなら、オル太の作品は、正解も結論もないままに、独特の楽しみを生み出し、わたしたちはきっとつねに新しい(「アジア的」で「政治的」な)なにかに気づくことができるだろう。