1. 近代建築の保存改修はなぜ騒ぎになるのか

建築物の保修(=保存改修)は、絶えず行われている。生きて使われている以上当然のことだ。よい保修が重ねられていくことによって、建築はより美しく価値を増していく。その逆の例もたくさんある。傷んだから、使い難いからといって、いろいろ手を入れられた結果、無残な姿になっている例も、またある。いずれにせよ、建築という芸術は、博物館の中の骨董品ではない。絶えざる保修を加えられつつ生きているものなのである。

2010年の暮れ、新聞紙上に「京都会館を建て替えてオペラハウスにする」という記事が載ると、大騒ぎになった(日本経済新聞夕刊2010年12月24日)。「オペラハウス」とは単なる劇場ではない、巨大な施設で、到底今の敷地に納まるものではない。その大きさは、既存の岡崎公園や、他の周辺建物まで壊さなくては建ち得ない。当然市民、芸術団体、それに建築家・建築史家が加わって、疑問、反対、抗議の大合唱が起こった。私も当初、驚き、憤慨し、反対を表明した人のひとりである。

前川國男の設計によって、1960年に完成した京都会館は、戦後の日本近代建築の代表作であることは、今や、誰しも認めるところであろう。捲れ上がる大庇、それを支える鉄筋コンクリートラーメン構造の柱梁、水平に走る軒と縁等々の特徴ある意匠は、ル・コルビュジエを範としつつ、日本の伝統建築にも繋がるかたちとして、前川建築の特徴となり、続く建築家たちの多くに模倣されたものでもあった。私個人にとっても、建築家として生きることを決意させてくれた、最も愛着のある建物である。

「京都」とほぼ並行して設計が進み、1年後に竣工した東京文化会館は、多くの点で、「京都」に共通している。劇場としての機能も、建築細部の意匠も、「京都」の後を追った「東京」の方が、完成度は高いと言える。しかしながら、都市デザインとして見ると、「京都」の方が、はるかに内容が豊かで面白い。南側の二条通や西側の疏水に対する構え方、そこから中庭への空間への引き込み方、そして中庭から北側の冷泉通や東側の岡崎公園への抜け方。この魅力的な建築が、そんなあっさり消されてしまってよいのだろうか。私だけでなく、多くの人がそう思った。

2. モダニズムの傑作はなぜ改修されねばならなかったか

実は、誰も壊そうなどとは考えていなかった。しかし、建物の使用頻度は近年急速に減少していた。老朽化は進み、機能は劣化し、確かにこのままでは一刻も放置できない状況であった。その状況を初めに、客観的に述べておかねばならない。当時の施工技術は、いまだ発展途上の中にあり、そのため、現代に至ってさまざまな技術的問題が発生する。これらを現代の技術において、適切に保修することも重要な問題であった。

構造的問題から述べると、老朽化に加えて、現在の耐震性能に適合するための補強が必要なことは、この時期の建物に共通することである。しかしここには、完成直後から発生していた特別な問題があった。この建物の大きな特徴である大庇は、強度の不足から出隅部で脱落しかかっており、この対応策として、外側から鉄板を当て,内側から鉄骨で引き上げるという方法で措置されていた。しかし美観上も、信頼性上も、根本的に改良する必要があった。建物2層目の外周を水平に巡っているテラスも、この建物の魅力的な特徴であるが、水勾配が取られていない上に防水性が不十分で、いつも水がたまり、漏水していた。テラスの手摺は、PCコンクリートを用いた特徴的なものであるが、排水対応の不全から、腐食と汚染が激しく、根本的な改良が必要であった。その他多々あるが、外装に関わるもののうち、主なものを列挙しよう。外壁仕上げに用いられている濃褐色の重厚なタイルは、その後前川事務所が展開する打ち込みタイルの嚆矢となるものであったが、付着が不安定なゆえに脱落しかかったり、不揃いが目立ち、それに対して処された応急措置が、さらに状況を悪化させていた。中庭や1階の床に用いられた御影石のピンコロ舗装や、入口の階段の切り石積みは、凹凸が激しく、転倒事故が絶えなかったので、既に一部撤去あるいは変更されていた。第一・第二のふたつのホールのホワイエには、鮮やかな色彩の立体派風の陶板壁画が用いられていたが、焼成が不完全で、自然崩壊が進行しており、補修も保存も不可能な状態であった。

内部に目を転ずれば、状況はさらに悪かった。特に第一ホールは、舞台関係者、市民団体等各方面から、以前より強く改善の要望がなされていた。舞台は狭く、袖も奥も足りない。演劇をやろうとすると、フライがない。舞台レベルが2層目にあって、人の出入りにも、搬出入にも、不便な上に危険きわまりない。ホールの音響の悪さは、完成直後より問題となり、さまざまな改良の提案が行われたが、満足したものにはなっていなかった。第二ホールも、舞台回りに不備があり、客席のつくり方、ホワイエからの入り方にも無理があり、既にホワイエの壁画まで、一部取り壊して改良が試みられていたが、その結果はむしろ混乱を増幅させていた。

全体に関わる大きな問題は、ふたつのホールと会議室群等を繋ぐ共通ロビーが、初めの設計から存在していなかったことである。中庭が、全体を繋ぐ共通空間だと考えられていたのかもしれない。当時は、それでもよかったのかもしれない。しかし今日では、開場を待って列をつくる人、切符の購入に並ぶ人は、寒風に晒されたり、雨に濡れたりすることには耐え得ない。それだけでなく、今日の文化施設は、公演のない時でも、市民の溜まり場、出会いの場であることが求められるし、また、施設全体を一体的に用いるイベントやコンベンションの開催も可能でなければならない。そのような、全体をひとつに繋ぐ公共空間を新たに付け加えることは、この名建築を後世に生かすためには必要絶対条件となっていた。

改修前、第一ホールの開場を待つ人々(2011年12月)

3. 改修はいかに行われたか

経年によって劣化したり、欠損したものを可能な限り復旧すること、そして新しく付加せねばならないもの、たとえば耐震補強の壁体や、設備機器・配管等は、できるだけ目立たないように納めること。これは改めて言うまでもない。大庇は、すべて丁寧に保修し、耐力が不足し傾いていた出角部は新しいPCをつくり直して保修した。不揃いで欠陥も目立っていたタイルについては、同じ構法を採用することは不可能であるから、同様の色調と大きさの煉瓦を製作し鉄筋で補強し積み上げることで、重厚感をつくり出した。PCコンクリートの手摺は、劣化が激しいものを除いてできるだけ既存のものを補修して用いているが、法規上必要な高さと水平荷重を補うスチールの手摺を付加せざるを得なかった。このような工夫を重ねて、大庇より下の外形は、構造躯体も、サッシの割付けも、基本的に忠実に原形を保存した。

しかしながらその内部は、大きく変更せねばならなかった。特に第一ホールを、これからも長く使用できるものとするためには、単に内装・設備を改良するだけでは対応できず、抜本的に、構造形式から改造する必要があった。まず2階レベルに置かれていた舞台を1階に降ろす必要があった。舞台として必要な広さとフライタワーの高さ、そして搬出入経路を確保するためには、それが絶対必要条件であった。建物の外郭の原形を厳格に保ちつつ、客席2,000席をいかに確保するか。同じ枠の中で舞台が広がれば、客席は奥行が減る分、上に積み上げざるを得ない。かくして、1階席から5層のバルコニー席が積み上がり、客席の上部2層は、大庇の上の屋上に顔を出すことになった。西欧のオペラハウスに似た垂直性の強い客席空間、そして4階のホワイエから続く屋上のウッドデッキは、このようにして生み出されたのである。

第二ホールは、第一ホールとは違って、構造躯体はそのまま残し、既存の舞台機構はすべて撤去して、矩形の箱に還元した上で、現代劇場として新しいかたちを追求した。舞台全体は束立ての組立て床で、プロセニアムも反射板も幕類もすべて吊り物で対応し、客席椅子は座り心地を保ちつつ着脱式とする。そうしたことで、ブラックボックスシアターの仮設的な自由度を保ちつつ、本格的劇場の大きさと格調を持つものとしてつくり出した。全体に関わる最も大きな新しい特徴は、二条通から、ピロティ、中庭を通って冷泉通に抜ける新しい現代の「通り庭」をつくり出したことである。この空間は、既存のテラスとその下の軒下を、軽やかな金属の屋根とガラスの壁で包み込むことでつくり出したもので、言うなれば、伝統的な日本建築の1階回りに付加された「裳階(もこし)」である。これによって、はじめて、前川國男が当初から望んでいた二条通から冷泉通への「空間の抜け」が完全に実現し、そしてこれからの公共施設に強く求められる市民の自由な溜まり場が生み出し得たと自負している。

上:改修後、2階共通ロビー(2016年1月)

下:改修後、1階プロムナード(2016年1月)

4. モダニズム建築保存の基本問題

建築の保存の問題は、必ず改修の問題に伴って起こる。ではなぜ、改修の問題が起こるのか。大きく言えばふたつの場合がある。ひとつは、建物が物理的に傷んできた場合だ。これだけなら、修理すればよいだけだ。技術的、素材的に難しい場合もあろうが、問題そのものは複雑なことはない。難しいのはもうひとつの場合で、建物の機能が変わったり、不足してきた場合だ。この場合も、新しい用途に合うように直せばよいのだと言えば、それだけだが、実はそれがそう簡単ではない。特に、モダニズム建築の場合、難しいことが起こる。これまでいくつか、様式建築の保存再生設計を経験してきたが、今回の設計で、改めてそのことを痛感した。

まず形態言語の問題。様式建築には、様式すなわち細部の形とその構成法が存在している。(古典建築等の「オーダー(柱頭形式)」とか、「シンメトリー」「三層構成」といった「構成形式」)。

これらは一種の言語だからこれを習得していれば、正しく保存したり、応用したりすることができる。ところがモダニズム建築にはそれがない。そもそもモダニズム建築なるものは、過去を否定するための「モデル」、すなわち「模式」という語源の示す如く、自分自身の形式、様式を持って出発したものではない。様式ではないとしても、ひとつの形態言語だと言ってみても、幼児の叫び声や擬音語に近い。したがって状況が変わると意味が変わるかなくしてしまう場合が多い。

建築の平面形式について見てみると、様式建築は、「左右対称」とか「中心型」とかいう形式の上でつくられている場合が多く、使用機能とは独立である場合が多い。したがって、時が経って使用機能に変化が起こっても、その対応は、建物の形式を変えずに独立に扱える。ところが、モダニズム建築の場合は、機能が形態と対応している──少なくとも対応させようとしてつくっている──から、時代に応じて機能が変わると、その建築の形も変わることになる。状況によっては全部やり直さねばならない。ではどうするのか。そこの議論が大切なのだ。ところが、その議論がない。私たちが思い起こせる限りの歴史的建造物について考えてみて、すべて秀でた建物は、人びとが長年愛し、必要な保修を重ねつつ使い続けた結果残ったものではないのか。確かに、日本においては、安易に建物が壊されすぎる。したがって「残せ、残せ」と叫ぶ気持ちはよく分かる。しかしそのために「直すな、いじるな」と主張するのは、まったくの間違いだ。それでは建物を残す力にならない、そうではなく、心を込め、力を尽くして保修していかねばならない。

京都岡崎に生まれ育った人が、建築保存に関わる会議で述べた次の言葉を心に留めておきたい。

「この京都会館のある所は、私の小さい頃は、はらっぱでバッタを追っかけて遊んだところです。今の京都会館は私共の見たところまったく使われておりません。私は自動車屋ですが、使えなくなった自動車は邪魔になるだけです。とっておくなら使えるように直すのがあたり前ですが、建築の場合なぜそれを反対する人が出てくるのか。(中略)使えない建物なら残しておいてもしゃあない。壊してもろた方が、よろしいと思います。壊して、昔のはらっぱに戻して、バッタを追いかけられる方が岡崎の人びとは皆喜びます。」(岡崎自治連合会会長、澤邊𠮷信氏の発言)

ロームスクエアからの外観 写真:小川重雄

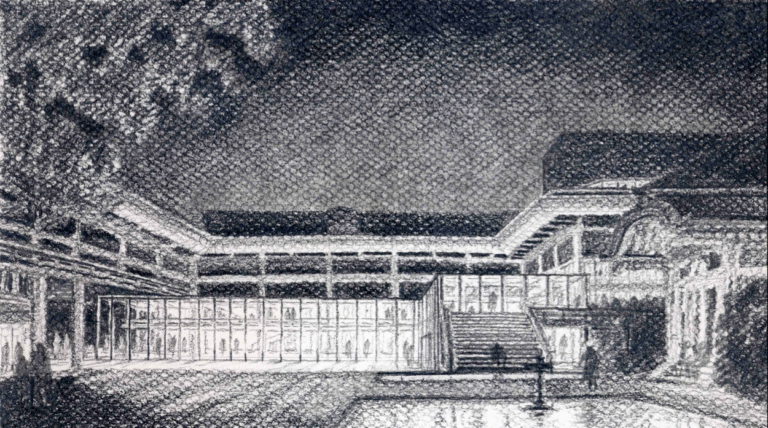

中庭からの外観ドローイング 作画:香山壽夫

*掲載

・雑誌「新建築」2016年3月号

・「京都会館の保存改修について」一般社団法人 日本建築学会近畿支部 2016.5